Y ahora, cuando camino con paso lento y nada me dicen los cantos de sirena, ahora, cuando llama mi atención algo tan insignificante como un soplo de aire, seco y frío, que emana de una boca angosta y estéril, ahora, cuando la tarde se derrumba irremisiblemente, recuerdo que hay quién, y erróneamente, nombra como Cueva de la Mona a esta despanzurrada, vieja y angosta cata minera, cuando en verdad, para andar parejo a la realidad y sin engaños, responde al apelativo de La Niña Bonita. La primera, la que contrariamente y por llevar el pie cambiado apela a un mico, andaba medio oculta en el cerro de enfrente, el que tenía por montera al perezoso mastodonte pétreo del Peñón Gordo, un resto de cantera que despertaba la ilusión y los sueños de cualquier cuadrilla de chiquillos. El simiesco socavón, que es lo que parecía y a la chita callando, se deslizaba monte abajo y a tiro de piedra de la conocida como Granja de los Gatos.

Aunque algunos juraron y perjuraron que la mísera gruta se usó como lazareto de leprosos y otros dan a entender que fue refugio durante la Guerra Civil, los más piensan que se trata de una estrecha e ignominiosa galería que los moros realizaron para huir del castillo, en caso que fuera necesario y con todas las garantías. Para tan ‘memorable’ utilidad, se dice, socavaron un túnel en la pizarra, por debajo de la cuenca del río Rumblar, y que después lo hicieron galopar en tortuoso ascenso y parejo a las aguas del arroyo de la Plata. Finalmente, después de mucho trotar, asomaría sin dar luz en la sorda penumbra que era el vientre abovedado de las ‘Salas’. Se contaba que allí, en la entrañas del Navamorquín, pululaban, sin sentido ni buen orden, los penitentes que se decían mudos. Hay quien, imaginando desvaríos cuando no inventando, creía que el lugar ocultaba enormes tesoros, los que los agarenos habrían dejado en su precipitada huida si alguna vez la hubo.

En realidad, y teniendo todo una explicación mucho más lógica y sencilla, aunque no menos legendaria, parece ser que el origen está en un relato que se pierde en dichos y diretes a caballo entre los siglos XIX y XX. Se cuenta que un rico ingeniero, propietario de minas, casó con una moza lozana, la más guapa del pueblo. De aquellos polvos lo de ‘bonita’. La señora, que tenía dos hermanos bastante quietos y de poca ganancia, y queriendo darles oficio, convenció al marido para que los contratara. Éste, hurgando en la utilidad de los cuñados, les encomendó dar con un posible filón de galena, una veta metálica que intuía orientado con la vecina de la mina del Polígono-Contraminas. Pasado el tiempo y sin ganancia, la cosa quedó en agua de borrajas y la cueva como testigo de la fuerza y el poder que en ocasiones impone la belleza.

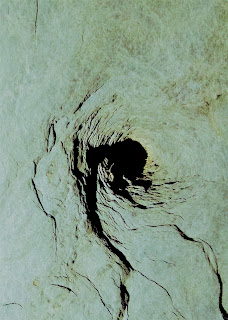

Pero lo cierto es que un servidor y a sus años, cuando desde mi interior solo intuyo sombras que danzan con movimientos electrizantes, veo la gruta como un resquicio en medio de la amnesia, un rincón pestilente que en días huele a polvo seco y en otros te envuelve de un silencio mudo que, de cuando en cuando, es roto por un goteo persistente, pero las más de las ocasiones es memoria, recuerdo de robar un brazado de habas verdes y correr, correr sin tino y sin intuir que la vereda tenía un final.