La cruda noche llega con puntualidad. Gélida, pero curativa,

umbral y aurora del inminente renacer. Y siempre, tras ella y sin falta,

comparece el solsticio ‘Deus Sol Invictus’.

En años y en lo hondo del llano, vencido por la memoria que

me sumerge entre la chatarra del camión de Columpios, espero plácidamente mi

primera candelaria sin lumbre. Por frente, en medio de un chortal, un enorme

andén de noria pugna por emerger del lodazal. Al amparo de la oscuridad, en la

Era de la Lechuga, en el llano de Santa María, sobre las ruinas del Corralón y

hasta en los quebrados peñones del Mazacote, observo un rosario de minúsculas

lucecitas que se elevan con movimientos ondulantes, luciérnagas que oscilan

domeñadas por el viento, que distorsionan y destiñen las sombras de callejas y

casonas. Remolinos de humo que bailan al son de un frío que hiere, pavesas

balanceadas por el cierzo, pequeñísimas almas que escapan en movimientos

concéntricos hacia el cielo que las reclama: una negrura salpicada por miles y

centelleantes estrellas.

Sumido en el sosiego de mi soledad, emergen del humo dormido

postales borrosas de mañanas que olían a harina ‘tostá’, raspadura de limón,

canela y matalahúga. En el recuerdo, los inviernos de mi infancia duermen

mecidos por una lenta sucesión de aromas dulces y panes de arraigada tradición.

Con la Pura arrancaban los mixtos. Aventuran la noche más

larga y las cosechas de otoño. Barruntaban la próxima candelaria y la rueda de

juntar leña echaba a andar. Se trataba de un mantecado preñado en la sabiduría

familiar, una dulzaina singular que impregnaba con efluvios de anís el altozano

de Herradores, pero también el Cotanillo, Suspiro y Mestanza. Por momentos,

cuando la niebla del recuerdo se disipa, se muestran con cierta claridad

escenas iluminadas con cientos de estrellas dulces, pilas y pilas de latas

negras con azúcar quemada y un chiquillo revuelto en harina. Con la candelaria

en el horizonte, comienzan dos meses de acarreo de cualquier cosa que ardiera,

cientos de algarradas y tropelías sin límite, y se conseguía apaciguar las

inquietudes de unos zagales con poco rumbo. De entonces, el humo levanta

estampas que se pierden en el hilo del tiempo, escenas donde la chiquillería

arrastra leña recogida en la dehesa, noches que llegan pronto y te cogen con el

haz de ramón a media Amargura y mañanas frías en la solana de los Turrumbetes

para arrancar el ‘tomillo’ que hará arder el corazón de la lumbre. Pero también

me trae imágenes de mucho juego e intrigas infantiles en la penumbra nocturna

del Cotanillo, o de la Llaná, metido en alguna pelea a pedradas por robar unos

costeros. De cuando en cuando, de entre la borrosa maraña emerge una candelaria

calcinada antes de tiempo.

La candelaria nos acercaba al terruño, nos hacía comulgar

con nuestro entorno. Metro a metro, codo con codo, entre juegos y peleas,

tropezones, porcinos y risas… nos hermanaba con cada uno de los rincones de

nuestra geografía más cercana. La mágica umbría de las Migaldías nos envolvía

bajo su manto, suspirábamos con los misterios de la Cueva de la Mona y nos

atenazaban los miedos del oscuro Pilarejo. Corríamos en volandas por la Piedra

Escurridera y nos empapábamos de sueños bajando el arroyo de la Zalá… Nos hacíamos

con cada rincón de nuestra tierra, lo domeñábamos y lo respetábamos. Las

últimas ascuas traían juegos de barro viejo, cantos y bailes de sierra y

renacer, noches de alboroto y tradiciones ancestrales hoy pisoteadas por una

modernidad malentendida, por un egoísmo que atenta contra la comunidad y el uso

común de la tierra, que ya nada quiere saber de raíces… En el recuerdo, se

escucha el eco de campanas que doblan por unas formas de entender la tierra que

se apagan. Hoy casi todo es ceniza.

Con los años, aquella noche, la de la candelaria, se fue

haciendo más larga. Al jolgorio de la lumbre, sin apenas trance, dieron paso

las nuevas obligaciones que imponía la edad. Y así, tras la fiesta de la

víspera, la madrugada de San Blas paría cientos de rosquillas, las de la greña

en la tética, que, por entonces y como diría mi abuela Pura, eran el mejor

remedio para cualquier mal de garganta… Y quizá para la desmemoria.

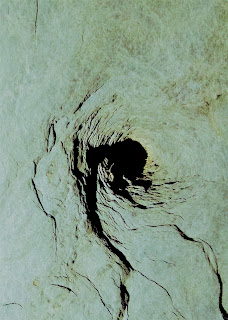

Fotografía: cazoleta, Edad del Bronce

Siempre nos quedará tu forma de relatarlo. Mil gracias.

ResponderEliminar¡Gracias, Rosa! Amiga, vivimos malos momentos, pero llegará el solsticio

EliminarNos introduces, de súbito, en el fuego de tus recuerdos y calcinas, con tu msgia descriptiva, cualquier intento de evadirnos de la historia que relatas. Enhorabuena.

ResponderEliminar¡Gracias Agustín! Los años, que nos dan suficiente leña para prender

Eliminar